飯村丈三郎の日記刊行 茨城地方史研究会 大正期の4年間つづる 政財界や文化人、広い人脈

茨城地方史研究会は、明治から昭和初期に活躍した実業家、飯村丈三郎(1853~1927年)の日記を基に研究叢書(そうしょ)「飯村丈三郎日記」を刊行した。日記に書かれたのは18(大正7)年から21年にかけての4年間。当時は衆議院議員を経て東京を本拠に企業の経営に関わっていたほか、茨城新聞社長を務めていた。日記には社会的な出来事を交えて、時の政治家や経済人、文化人が登場。郷土発展に尽くした飯村の人脈の広さと大正期の日常を伝えている。

日記は同研究会が2018年、茨城県下妻市にある飯村の生家を調査した際に発見された。書かれている期間は1918年1月1日から21年12月11日にかけての4年間。当時の飯村は東京を本拠に、川崎財閥の2代目川崎八右衛門を支えながら、日本火災保険に勤務し、銀行や鉄道会社の経営にも関わっていた。また本紙2代目社長として経営や編集方針について的確な指示を出していた。

日記からは政治家や経済人、文化人とのつながりが随所に見られる。例えば19年3月14日には、当時の大蔵大臣、高橋是清に関係した文書を水戸の茨城新聞に発送したことが記されている。日本画家の横山大観を支えた日本美術院理事で美術史家の斎藤隆三と共に、茨城新聞主筆の渡辺鼓堂らの名が頻繁に登場する。

社会の大きな出来事に関係したものでは18年3月25日の「水戸の大火」で号外を出したことや、飯村の水戸の家が焼失したと記されている。18年から20年にかけて世界的に流行したスペイン風邪(インフルエンザ)についても言及がある。日本での2回目の流行(19年9月~20年7月)で、飯村が世話になっていた東京の旅館の女将(おかみ)が20年1月15日に、スペイン風邪とみられる感染症で死去したことが記されている。

このほか、東京の邸宅を訪れて碁を打つ同じ友人が度々登場。特徴的な風貌にあだ名を付けるなど飯村のユーモラスな一面を伝えている。

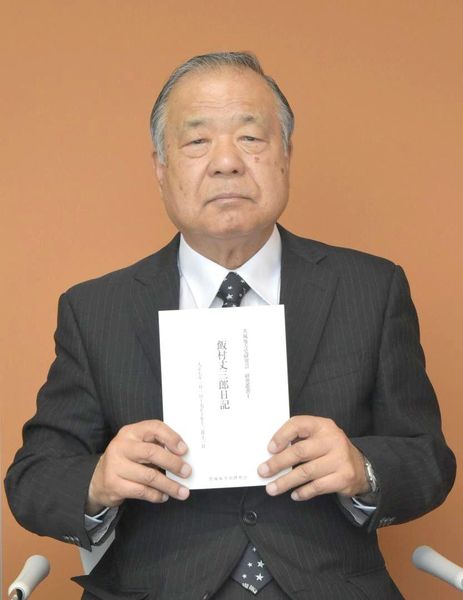

同研究会長の久信田喜一さん(75)は「日記は飯村の幅広い人脈を示す貴重な史料。東京を拠点に多忙な日々を送りながらも、茨城新聞社にも目を行き届かせる実直な姿が浮かび上がる」と話している。

「飯村丈三郎日記」はA5判、153ページ。1300円(税込み)。茨城県立歴史館で販売。

★いいむらじょうざぶろう

江戸末期の嘉永年間、黒駒村(現下妻市)に生まれた。明治の初めに第六十二銀行の再建や水戸鉄道の開設などに尽力し、1890(明治23)年から衆議院議員を2期務める。91年に茨城新聞2代社長に就き、37年間にわたって「いはらき」をけん引。27年には私財を投じて旧制茨城中学校(現茨城中・高)を創設した。

北関東を感じる観光情報サイト

北関東を感じる観光情報サイト