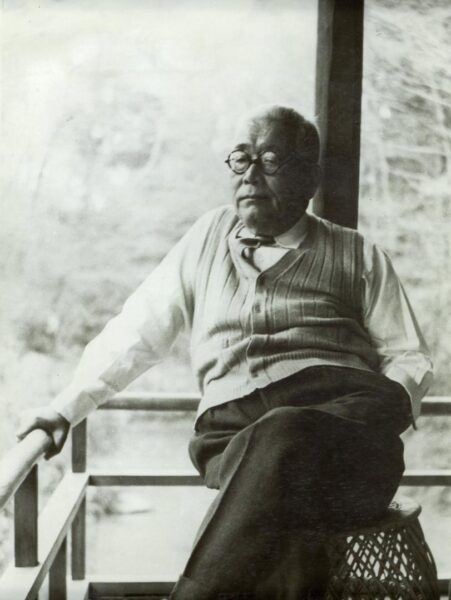

魯山人 知られざる美 陶磁器や書画 名品66件 茨城県陶芸美術館・関彰商事所蔵展

陶芸や書、日本画など多彩な分野で才能を発揮し、美食家としても知られた北大路魯山人(きたおおじ・ろさんじん=1883~1959年)。その隠れた名品を通して、魯山人の知られざる美を紹介する企画展「魯山人クロッシング」が、茨城県笠間市の県陶芸美術館で開かれている。総合商社の関彰商事(同県筑西市)の協力により、同社の魯山人コレクションから陶磁器や書画66件を約40年ぶりに公開した。中心をなす食器類では、文様や形状などで「魯山人調」と呼ばれた独特の美学が貫かれている。

京都に生まれた魯山人は、生後すぐ養子に出され、過酷な幼少期を過ごした。だが10代で「書」と出合い、独学で実力をつけていく。上京後、書家として活動する傍ら、食に関する見識を深め、21年に38歳で会員制料亭「美食倶楽部」を創業。後に会員制の高級料亭「星岡茶寮(ほしがおかさりょう)」を開き、顧問として料理や食器の演出に当たった。

27年、40代半ばで、茶寮で使う器作りに乗り出す。北鎌倉に「星岡窯(せいこうよう)」を築き、陶磁器を本格生産。以後、多彩な技法で独創的な作品を生み出し、海外でも高く評価された。

工房での制作への関わりは、職人の向かい側に腰を据えて、作品にわずかに手を加えて仕上げたり、絵付けをしたと言われている。同館の花里麻里学芸課長は「オーケストラの指揮者のように、優秀なスタッフに支えられて、魯山人ならではの表現を実践していった」と指摘する。

ただ、尊大で攻撃的な一面が災いし、支援者や職人らとたもとを分かつこともしばしばだった。最晩年は経済的な困窮から職人たちに給料もほとんど払えなかったという。工房を30年間支えた技術主任さえ魯山人の元を離れ、寂しい最後を迎えた。

本展は、関彰商事が40年以上収蔵してきた魯山人の名品を一堂に公開している。内訳は陶磁器57件、漆器2件、書画5件、篆刻(てんこく)・濡額(ぬれがく)2件。生前に開いた個展の出品作をはじめ、1970年代の展覧会や著作に登場する作品も複数含まれ、「希代の芸術家」への造詣を深める貴重な機会となっている。

陶磁器では、「食器は料理の着物」と例えた魯山人の言葉通り、器類は盛り付けを前提とした立体造形がなされている。皿やわんの組み物は、器ごとにわずかに異なる文様の風情が特徴となる。大量に制作したものの中から、使い手の楽しみを想定して、表情違いをあえて組ませたという。

「織部彫手野草長鉢(俎皿)」=1955年ごろ

「織部彫手野草長鉢(おりべほりでやそうながばち)(俎皿(まないたざら))」は、俎皿の呼称で知られる長方形の皿。緩やかに波打つ器面の形状、のこぎり状の脚の形、濃淡のある織部釉(ゆう)などに「魯山人調」が表れている。「萩釉うずまき平向(ひらむこう)」(五客)は、迷いなく描かれた渦巻き模様が力強い。萩釉の濃淡や、筆先で載せた緑や黄の配置の違いが醍醐味(だいごみ)となる。

「萩釉うずまき平向(五客)」=1950年代後半

ほかに、朝焼けの富士を描いた絵画「富士朝暾映嶽図(ふじちょうとんえいがくず)」、中国・唐時代の詩を題材にした篆刻「晝陰静(ちゅういんせい)」なども見どころとなる。

花里課長は「魯山人の食器は、現代の個人作家が手がける器の原点にあると言える。今展ではさまざまな逸話を一端切り離し、純粋に作品の素晴らしさを味わってもらえれば」と呼びかけている。

会期は7月7日まで。月曜休館。同館(電)0296(70)0011。

| 地図を開く | 近くのニュース |

北関東を感じる観光情報サイト

北関東を感じる観光情報サイト