描き継がれた「水郷」の風景 水辺の風情、舟運の暮らし 茨城県近代美術館 旅にまつわる名作展示

利根川下流に広がる水郷は、古くから多くの芸術家に親しまれ、文学や絵画に描き継がれてきた。旅にちなんだ絵画を集めた茨城県近代美術館(同県水戸市千波町)の企画展「旅にまつわる絵とせとら」では、「水郷」の章を設け、日本画や洋画の名作をそろえた。水辺の風情や舟運の暮らしを捉えたそれらの作品には、自然に寄り添う日本人の美意識が貫かれている。

水郷一帯が、俳人の松尾芭蕉をはじめ多くの文人墨客に親しまれた背景には、利根川下流域に広がる水運の存在がある。古くから度重なる洪水に悩まされた地域だったが、江戸時代の初めに徳川家康による大規模な治水事業「利根川東遷」が行われた後、物流の要衝となり、行楽地としても栄えた。

加えて、水郷には、古代より信仰されていた鹿島神宮(同県鹿嶋市)、息栖神社(同県神栖市)、香取神宮(千葉県香取市)の「東国三社」がある。江戸時代以降、「東国三社詣で」は伊勢詣でと並ぶ霊場巡りとして人気を集めた。

明治期になって全国に鉄道網が敷かれると、大正後期にかけて水運の役割は急速に縮小した。水郷は交通の要衝としての地位を失い、経済の中心から外れていく。

一方で、大正以降も芸術家は素朴で由緒ある水郷に魅力を感じ、多くの文学や絵画に描き継いだ。

旅をテーマにした本展では、「画家たちを惹(ひ)きつけた水郷の魅力とは?」の章を設け、明治末から戦後にかけて描かれた水郷の絵画12点を並べている。

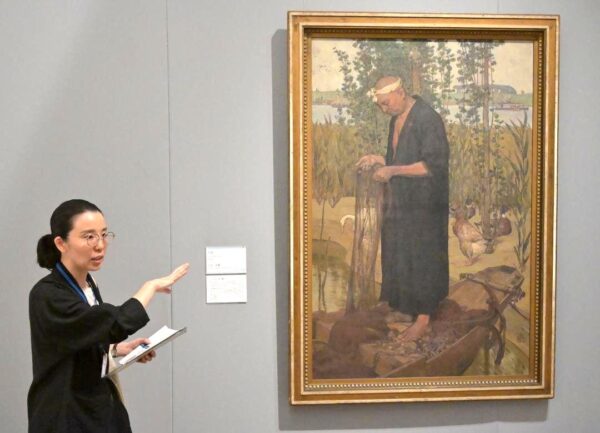

一角で存在感を示しているのが、小杉未醒(みせい)(放庵(ほうあん))の「水郷」(1911年)。潮来に取材した作品で、日焼けしたたくましい漁師が船の上で網を整える姿を精緻に描いている。第5回文展で最高賞に輝き、小杉の出世作となった。文豪の夏目漱石は本作を、「画家の感情がこもっている」と高く評価している。

近代日本画の先駆者、竹内栖鳳(せいほう)の「水郷」(41年)は、墨一色で水辺の草木や湿潤な空気感を表し、自然に寄り添う人々の暮らしを描いている。潮来の地を何度も訪れた栖鳳は、「至るところ画趣に富んで飽きることを知らない」と愛着の念を語っている。

竹内栖鳳「水郷」=1941年、茨城県近代美術館蔵

ほかに中西利雄「水郷風景」(22~25年ごろ)や前田寛治「霞ヶ浦風景」(27年)、小川芋銭「水国十二橋」(33年)など、舟運が織りなす息吹を滋味深く形にしている。

同館の高田紫帆(しほ)主任学芸員は「水郷には派手な風景はないが、かつての日本にあった情緒が満ちあふれていた。多くの芸術家は、舟運による素朴な暮らしに魅力を感じたのだと思う。描き継がれた日本画や洋画を通して、水郷の旅を楽しんでもらえれば」と呼びかけている。

会期は31日まで。月曜休館。同館(電)029(243)5111。

北関東を感じる観光情報サイト

北関東を感じる観光情報サイト